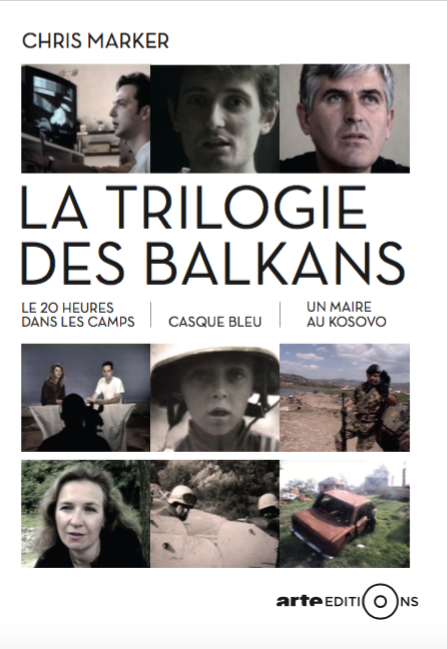

Chris Marker"La trilogie des Balkans"

Chris Marker

La trilogie des Balkans

Arte Editions, Paris, 2016

Le 20 heures dans les camps – Casque bleu – Un maire au Kosovo

Ensemble, ces trois films de Chris Marker offrent une perception d’une rare acuité de ce qui s’est joué en ex-Yougoslavie durant la dernière décennie du 20e siècle.

Le 20 heures dans les camps 1993 – 26 min

Au camp de Roska en Slovénie, des réfugiés bosniaques, dépouillés de tout, entreprennent de se réapproprier au moins l’information en créant une télévision sur cassettes dotée de tous les éléments de la “vraie” télévision : présentateurs, jingles et piratage des émissions qui parlent d’eux.

Casque bleu 1995 – 26 min

Le témoignage d’un jeune conscrit qui s’est engagé en 1994 comme casque bleu pour partir en mission en Bosnie. Après 6 mois dans la poche de Bihac, François Crémieux est de retour en France. Quel bilan tire-t-il de son expérience ? Que reste-t-il de ses attentes, de ses fantasmes, de ses espoirs d’avant le départ ?

Un maire au Kosovo 2000 – 27 min

En 1999 Marker recueille le témoignage de Bajram Rexhepi maire de Mitrovica, ville devenue célèbre à cause de son pont qui la coupait en deux et séparait la population albanaise du dernier bastion serbe. Bajram Rexhepi était chirurgien dans l’Armée de libération du Kosovo. Il parle de son engagement et analyse avec lucidité les circonstances qui l’ont fait maire de Mitrovica.

Compléments

– “Slon Tango”, court métrage de Chris Marker 4′

– Présentation des films 8′

– Conversation entre François Crémieux et Jean-Michel Frodon 35′

– Un livret d’accompagnement (20 pages): François Crémieux et Jean-Michel Frodon, Théo Robichet, Rémy Ourdan

"Dix ans de guerre"Rémy Ourdan

Dix ans de guerre en Europe… Nul n’imagine, en 1989, lors de la chute du Mur de Berlin et de l’effondrement progressif du communisme soviétique, que cette Europe, libérée de l’affrontement Est/Ouest, va connaître, à ses confins balkaniques, un nouvel embrasement… Pourtant, cette même année, certains envisagent déjà la guerre. Le président de Serbie, Slobodan Milosevic, prononce, le 28 juin 1989, pour le 600e anniversaire de la bataille du Champ des Merles ayant opposé Ottomans et Serbes, un discours ambigu perçu par la foule comme une exaltation du nationalisme serbe et comme la promesse de « nouvelles batailles ».

Deux ans plus tard, et onze ans après la mort de son fondateur Josip Broz Tito, la Yougoslavie se fragmente et la guerre est déclarée. Face à la montée de tous les nationalismes et sur fond de crise sociale, les républiques yougoslaves choisissent – ce que la Constitution yougoslave leur permettait – de proclamer leur indépendance. Belgrade tente officiellement de préserver l’unité, mais Belgrade est désormais perçue comme la capitale d’un nationalisme serbe dominateur, expansionniste et menaçant. Du nord au sud, de la Slovénie en juin 1991 à la Macédoine en août 2001, l’ex-Yougoslavie plonge dans une décennie de sang.

Après avoir abandonné la Slovénie à son indépendance en quelques jours et quelques soixante morts, la Serbie conquiert en un an et demi, par le feu des armes, 25% de la Croatie et 70% de la Bosnie-Herzégovine. En Croatie, Vukovar est détruite et Dubrovnik assiégée. En Bosnie, qui incarne le cœur de l’ex-Yougoslavie par la mixité de sa population, l’armée serbe occupe les trois-quarts du territoire et assiège six villes, dont la capitale Sarajevo. Sur les territoires contrôlés par les forces de Belgrade et ses alliés locaux, les habitants non-serbes sont assassinés ou déportés.

Les théoriciens serbes veulent une « Grande Serbie » ethniquement pure. « Partout où il y a une tombe serbe, la terre est serbe », dit leur slogan. Le général Ratko Mladic étend le concept. « Partout où une goutte de sang serbe a été versée, la terre est serbe », affirme le chef des légions serbes. Les nationalismes et les sécessionnismes, les volontés de domination et de conquêtes territoriales, la détermination à séparer les communautés vont provoquer plus de 130.000 morts, des disparus, des centaines de milliers de blessés. Et quatre millions de personnes, réfugiés, dispersés, exilés, ne vivent plus dans leur maison d’avant la guerre.

Personne ou presque ne résiste à la vague de fureur. Slobodan Milosevic trouve en son meilleur ennemi, le président croate Franjo Tudjman, son plus sûr allié pour répandre les idéologies nationalistes et diviser la Bosnie-Herzégovine. Les voix antinationalistes, à Belgrade comme à Zagreb, sont réprimées. Les rares tentatives de préserver la fédération ne parviennent même pas à éclore. Les « yougo-nostalgiques » sont considérés comme de vieux marginaux ou comme une jeune avant-garde d’un droit-de-l’hommisme venu de l’étranger.

« Putain, s’il y avait eu dix partisans dans une forêt, n’importe où, j’aurais été le onzième ! Mais il n’y en avait aucun ! s’insurge le rockeur belgradois Rambo Amadeus, de son vrai nom Antonije Pusic, une fois cette triste histoire finie. Je rentrais dans des cafés où traînaient de jeunes officiers et je disais : « Organisez une insurrection, merde ! Je serai avec vous, on sera avec vous ! » Soit ils étaient nationalistes, soit ils avaient admis cette glorieuse tradition de l’armée yougoslave qui consiste à passer ses journées à bouffer de l’agneau grillé plutôt qu’à défendre des valeurs. » Aucun « partisan », du nom des combattants de Tito durant la Seconde guerre mondiale, ne se lève. Le rêve de d’unité est mort.

Les seuls îlots de résistance, à part dans quelques cercles intellectuels, sont en Bosnie-Herzégovine. Des villes comme Sarajevo et Tuzla défendent encore un idéal multiethnique. L’emblème de ce combat est la capitale bosnienne assiégée, où trône pourtant un pouvoir bosniaque musulman qui s’enfonce lui aussi dans un nationalisme de plus en plus farouche au fil de la guerre. Les Sarajéviens résistent ensemble à l’armée serbe. « Ici, le nationalisme n’a pas réussi à empoisonner les citoyens, constate Srdjan Dizdarevic, figure morale de la ville assiégée et pourfendeur des nationalismes. Ici, le citoyen moyen est habitué à être tolérant. Ici, le citoyen moyen est habitué à avoir un voisin d’une communauté différente. Le poison, ici, venait exclusivement d’en haut, ou des pays voisins. »

La « communauté internationale » (ONU, Europe, Etats-Unis, Russie) s’accorde longtemps sur une stratégie d’endiguement (« containment »). Les puissances extérieures espèrent que les nouvelles guerres européennes ne se propagent pas hors d’ex-Yougoslavie – et, par ailleurs, du Caucase. Concernant la défunte Yougoslavie, cette politique est un échec : si les conflits ne s’étendent effectivement pas géographiquement, le refus de l’interventionnisme ne résiste pas à l’ampleur du carnage.

Le siège de Sarajevo, chroniqué quotidiennement durant près de quatre ans, puis la tuerie de Srebrenica conduisent la communauté internationale à réagir une première fois en 1995 pour mettre un terme à la guerre de Bosnie. La paix est signée par et avec les chefs de guerre. La guerre au Kosovo mène la communauté internationale, en 1999, via l’OTAN, à une intervention militaire plus résolue, destinée cette fois à faire capituler Slobodan Milosevic. Le principal fauteur de troubles est vaincu, son armée se retire du Kosovo. Un an plus tard, en octobre 2000, il est contraint de quitter le pouvoir par son propre peuple. « Sloba, sauve la Serbie, suicide-toi ! » hurlent les manifestants belgradois.

L’interventionnisme occidental a aussi pris une autre forme que militaire. Un embryon de justice internationale naît des champs de ruines yougoslaves. Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, basé à La Haye, après avoir poursuivi les criminels de guerre de Bosnie, inculpe, à l’occasion de la guerre du Kosovo, pour la première fois de l’Histoire, un chef d’Etat en exercice pour « crimes contre l’humanité ». Et c’est en 2001, de nouveau un 28 juin, jour de la fête nationale serbe Vidovdan, douze ans après son discours du Champ des Merles, que Milosevic, humilié, est conduit par des policiers serbes dans un hélicoptère qui l’amène à La Haye pour y être jugé. Il y mourra en prison peu avant le verdict des juges.

Au printemps 2001, en attendant l’extradition de Slobodan Milosevic, emprisonné à Belgrade, vers La Haye, nous parcourons la région meurtrie, de Ljubljana à Skopje en passant par Sarajevo, avec Svetlana Broz, médecin et petite-fille de Tito, auteure d’un livre sur ceux qui se sont entraidés durant la guerre, au-delà de leur appartenance communautaire. Nous sommes à la recherche de la « yougo-nostalgie », si tant est qu’elle existe encore. Partout, nous rencontrons des gens honnêtes et bons, qui rêvent encore de vivre ensemble. Pourtant, le constat est partout identique : ils sont minoritaires, ils sont les derniers Mohicans yougoslaves. Les nationalistes ont gagné.

Dans la région conquise par les forces serbes en Bosnie, il ne reste qu’un unique village multiethnique. Perché dans les montagnes, à l’écart du passage des convois militaires et de l’attention des chefs de guerre, Baljvine a étrangement survécu aux tourments. Sali, un vieux Bosniaque musulman, et Miroslav, un vieux Serbe, racontent comment ils se sont protégés les uns les autres, comment les hommes vont ensemble aux champs et les enfants ensemble à l’école, comment les familles se rendent respectueusement visite pour les fêtes religieuses respectives. Miroslav regarde les montagnes environnantes et raconte, ému, comment, en Yougoslavie, tous « vivaient comme une seule âme ». Svetlana Broz laisse échapper une larme. Les villageois de Baljvine sont magnifiques, mais ils sont seuls. Ils vivent hors du temps. Le rêve est mort.

En août 2001, l’histoire des conflits yougoslaves s’achève. La Serbie commence à oublier Milosevic, emprisonné, la Croatie fait de même avec Tudjman, décédé, le Kosovo panse ses plaies, et en Macédoine, la communauté internationale parvient, pour une fois, à mettre fin à un conflit par la diplomatie, avant qu’il ne tourne au bain de sang.

A Sarajevo, un soir de ce mois d’août, la ville célèbre le retour d’un enfant de la ville assiégée, un caméraman de l’armée parti étudier le cinéma à l’étranger. Après la trahison de son idole des années 1980, Emir Kusturica, qui a épousé le fascisme serbe et buvait des whiskys avec Milosevic à Belgrade pendant que la ville brûlait et s’effondrait sous les bombardements, Sarajevo se cherche des raisons de briller. La ville voit en No Man’s Land, le film de Danis Tanovic, auréolé d’un succès planétaire, un motif de fierté. Les anciens assiégés se reconnaissent dans cette ode pacifiste tragi-comique sur l’absurdité de la guerre.

Dix ans de guerre en Europe… Quelques jours plus tard, c’est le 11 Septembre, et le monde bascule dans une nouvelle ère… A travers l’ex-Yougoslavie qui pleure ses morts, des disparus, ses blessés, l’amertume gagne les esprits. La tristesse, aussi. Un sentiment d’infini gâchis.